Von Dubstep bis Klassik: Wie Musik unsere Studienphasen prägt

Text: Sarah Schlömer – von Düsterlho <sarah.schloemervD@gmx.de>, Abdruckgenehmigung 3/25 erteilt /// Illustration: Juliana Mestiço <julianamestico@gmail.com>

Ich habe eines für gute Tage, eines für schlechte Tage. Eines für den Start von Flügen und sogar eine ganze Liste für die Geburt meiner Kinder. Die Rede ist von Liedern, Musikstücken oder ganz allgemein von Musik. Die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft zitiert E. T. A. Hofmann dabei wie folgt:

Musik ist Rhythmus, Musik ist Klang. Musik ist Melodie. Musik ist Spiegel unserer Emotion und schafft Zugang zu unserer Seele. Musik ist Therapie im Takt. Die Musiktherapie fördert und stabilisiert mit diesem Wissen Gesundheit und Wohlbefinden. Sie erreicht selbst Menschen, die auf Sprache nicht reagieren […]

(Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft, 2025).

Die Erforschung, Wahrnehmung, Wirkung, Bedeutung, Verarbeitung, aber auch das Verstehen und Erleben von Musik beschäftigt die Psychologie und widmet ihr ein Teilgebiet, das als Musikpsychologie bezeichnet wird. Dabei wird dieser Bereich unter anderem auch der Musikwissenschaft zugeordnet und als systematische Musikwissenschaft bezeichnet, welche sich mit den intraindividuellen und interindividuellen Prinzipien des Musikmachens und Musikhörens beschäftigt.

Die Musikpsychologie greift auf die kognitive Psychologie, die allgemeine Psychologie, aber auch auf die Sozialpsychologie zurück. Das Beschäftigungsfeld reicht von der Musikwahrnehmung über die Prozesse des Musiklernens bis hin zur Wirkung und Funktion von Musik. Um dies zu erforschen, bedient sich die Musikpsychologie quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden, wie dem Interview oder dem Experiment.

Gleichzeitig beschäftigen sich auch weitere Naturwissenschaften, wie zum Beispiel die Medizin im Rahmen der Neurowissenschaften, mit diesem Themengebiet.

Auch die Geisteswissenschaften, wie den Kommunikationswissenschaften oder der Pädagogik, finden in der Musikpsychologie Forschungs- und Anwendungsfelder. Die Einwirkung in verschiedene Wissenschaften zeigt, dass das Gebiet der Musikpsychologie ein umfassendes Thema ist, das aus verschiedenen Richtungen betrachtet und beforscht wird.

Dieses Essay möchte einen kurzen Blick auf die Wirkung sowie die durch Musik ausgelösten Emotionen beim Menschen werfen.

Aufgrund der Komplexität zur Beschreibung von Emotionen wird von einer feststehenden Definition abgesehen. Vielmehr wird angenommen, dass je nach Betrachtungsart unterschiedliche Disziplinen involviert sind. Nach Helga de la Motte-Haber werden Emotionen als Gefühlserlebnisse bezeichnet, die mit Tätigkeiten, Wahrnehmungen, Vorstellungen, Verhalten, Stellungnahmen und Imaginationen einhergehen (de la Motte-Haber, 1985).

Kurz gesagt: Ein bestimmter Musiktitel kann damit verbundene Gefühle, Erinnerungen, ja sogar Gerüche in einer Person hervorrufen. Dies gilt für positive als auch negative Gefühle.

Das kann das französische Chanson sein, das an den letzten Urlaub in Frankreich erinnert und uns sogar den Lavendel riechen lässt – oder aber auch der längst vergessene Schulausflug in ein Klärwerk, während ein Müllauto vorbeifährt und uns Melodien längst vergessener Kinderlieder ins Gedächtnis ruft.

Davon ausgehend besitzt Musik das Potenzial, unsere Gefühle und Stimmungen maßgeblich zu beeinflussen. Besonders gern setze ich diesen positiven Effekt während meines Studiums ein. So sollte ich Dubstep eine ganze Dankesrede schreiben, dass er mir in dunklen Nächten stets mit seiner durchdringenden Energie genügend Selbstbewusstsein schenkte, um mich so eins ums andere Mal der Statistik zu stellen.

Zu wissen, dass Musik Stimmungen und Gedanken maßgeblich beeinflussen kann, könnte während Phasen der Konzentrationslosigkeit, mangelnder Kreativität oder dem fehlenden Glauben an sich selbst ein wirksames Hilfsmittel sein, um neue Energie zu schöpfen, Klarheit zu gewinnen und den eigenen Antrieb wiederzufinden.

Diese Tatsache macht sich auch die Musiktherapie zunutze. Sie basiert auf verschiedenen Therapieschulen und wird auch als nonverbales Therapieverfahren bezeichnet.

Kennzeichnend für die Musiktherapie ist der gezielte Einsatz von Musik im Rahmen der therapeutischen Beziehung zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer, körperlicher und geistiger Gesundheit

(Antony et al., 2021, S. 6).

Eine lange und bewährte Tradition hat die Musiktherapie bei der Behandlung von Depressionen oder Angststörungen. Betroffene Personen haben durch Musik einerseits die Möglichkeit, eine Verbindung zu ihrer Gefühlswelt herzustellen, und andererseits durch aktives Musizieren die Chance, eigene Emotionen auszudrücken. Die als „künstlerische Therapieform“ (Antony et al., 2021, S. 6) definierte Methode besitzt jedoch bis dato keine Kassenzulassung. Trotz der jahrelangen Erprobung und Anwendung liegen im Bereich Kinder und Jugendliche kaum bis wenige Studien zur Wirksamkeit der Musiktherapie vor (Antony et al., 2021). Anders stellt sich die Studienlage bei Erwachsenen dar. Laut der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft weisen Studien darauf hin, dass Musiktherapie einen positiven Einfluss auf depressive Symptome und psychobiologische Stresssysteme haben kann (Gäbel et al., 2017).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Musikpsychologie unter anderem mit der Wahrnehmung, Wirkung und Funktion von Musik beschäftigt und untersucht unter anderem, wie sie Emotionen beeinflusst und Erinnerungen hervorruft. Musik begleitet uns in jedem Moment unseres Lebens – sie weckt Erinnerungen, beeinflusst unsere Emotionen und kann sogar therapeutisch wirken. Besonders die Musiktherapie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, doch es bleibt eine zentrale Aufgabe der Wissenschaft, ihre Wirkung weiter zu erforschen, besser zu verstehen und für alle zugänglich zu machen.

Literaturverzeichnis

Antony, D., Fröschl, B., Eisenmann, A., & Röhrling, I. (2021). Musiktherapie bei depressiven

Jugendlichen (Schriftenreihe Health Technology Assessment, Bd. 142). Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). https://doi.org/10.3205/hta000142L De la Motte-Haber, Helga (1985): Handbuch der Musikpsychologie. Laaber-Verlag (1985)

Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft. (2025, 26.03.). Was ist Musiktherapie? - Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft. https://www.musiktherapie.de/musiktherapie/was-ist-musiktherapie/

Gäbel, C., Garrido, N., Koenig, J., Hillecke, T. K. & Warth, M. (2017). Effects of Monochord Music on Heart Rate Variability and Self-Reports of Relaxation in Healthy Adults. Complementary Medicine Research, 24(2), 97–103. https://doi.org/10.1159/000455133

Handbuch Musikpsychologie. (2017). In Hogrefe eBooks. https://doi.org/10.1024/85591-000 Wollenberg, A. (2007). Musikpsychologie - die emotionale Wirkung von Musik. GRIN Verlag.

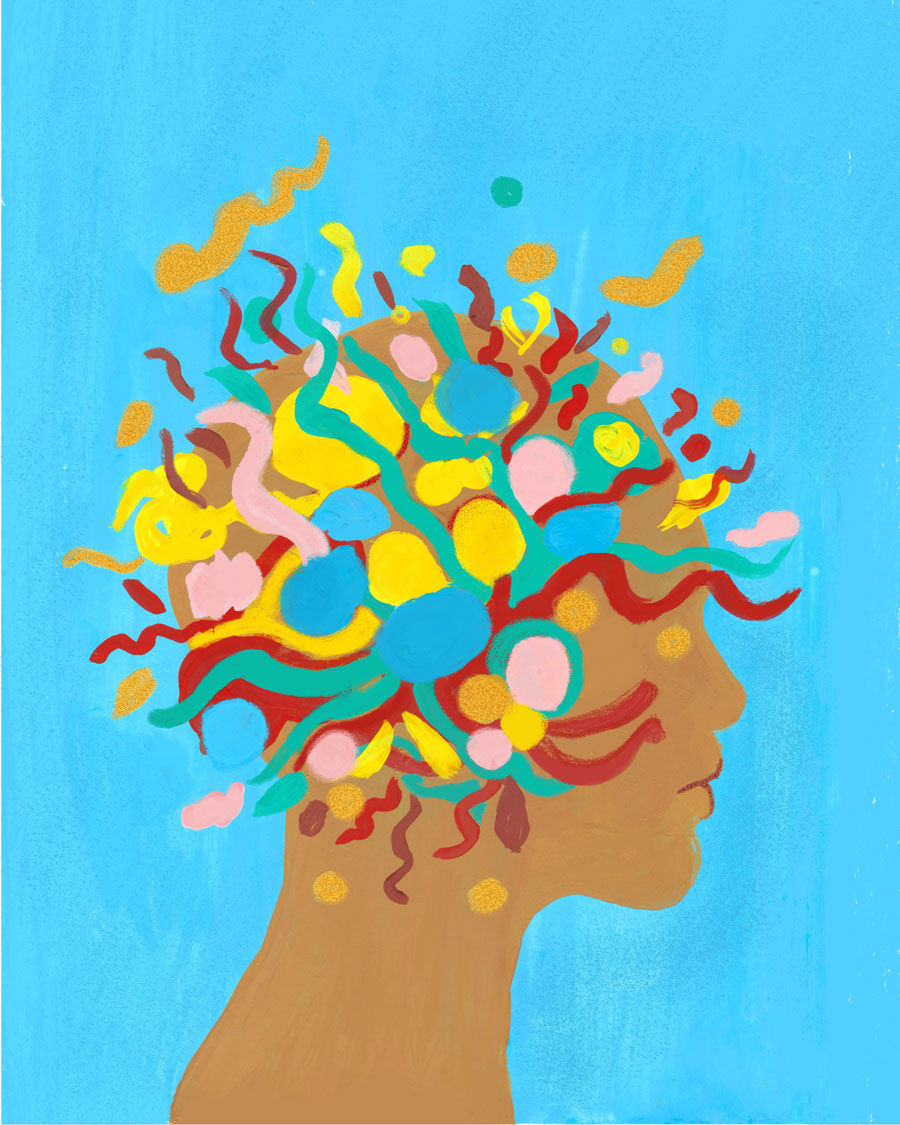

Musik entfaltet im Kopf ein farbenfrohes Feuerwerk der Emotionen und Gedanken – ein kreatives Zusammenspiel, das weit über Worte hinausgeht. Illustration: Juliana Mestiço