#Texte Zum Sonntag

Text: Prof. Dr. Andreas Ken Lanig

Vertrauen und Verletzlichkeit als hochschulpädagogisches Konzept

Unsere heutige Hochschullehre ist paradox: Lehre braucht Nähe und Wärme – digitale Fernlehre bietet Abstand und Effizienz. Studierende werden ausgebildet, um im kapitalistisch geprägten Wettbewerbssystem zu bestehen. Gleichzeitig sollen Hochschulen einen nicht wettbewerbsorientierten Alternativrahmen für die Entwicklung der Persönlichkeit bieten. Wie geht das zusammen? Dazu veröffentlicht unser Dekan und Prof. Dr. Andreas Lanig wöchentlich seine Gedanken und Impulse in einer internen WhatsApp-Gruppe für die Studierenden an seinem Fachbereich. Hier folgt eine Auswahl der #TexteZumSonntag.

Tag der Freidenker:innen!

Am 29. Januar ist der Tag der Freidenker:innen. Dazu möchte ich diese Haltung auf die digitale Hochschule übertragen: Architektonische Strukturen verkörpern Deutungsmacht. Insofern kann ich es mir einfach machen: In einer digitalen Universität gibt es keine architektonischen Strukturen. Wir sind also alle Freidenker:innen. Aber genau das eint uns: Wir wollen es uns nicht einfach machen. Denn Freidenkertum verlangt von uns, dass wir die zeitlichen und räumlichen Strukturen des Lernens selbst definieren. Und insofern ist Studieren immer auch Freidenken. Denn nur das, was sich in der eigenen Erfahrung, im eigenen Entwurf, im eigenen Artefakt realisiert, wird für uns Gestalter:innen zum Teil der Wahrheit. Und eben nicht die Reproduktion von Form und Stil. Woran merkst du, dass du ein:e Freidenker:in bist?

Kontinuierliche Lernfortschritte

Am Anfang eines Studiums stehen wir oft vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Beruf, Familie und dem nebenberuflichen Studieren zu finden. Die frischen Eindrücke und die Notwendigkeit, sich in neue Strukturen einzufinden, können überwältigend sein.

Doch für all jene von euch, die sich in diesem Abschnitt wiederfinden, gibt es einen wichtigen Ausblick: Der anfängliche Aufwand und die investierte Mühe zahlen sich im Verlauf des Studiums aus. So stellen sich die Fortschritte ein, die uns motivieren und letztlich zum gewünschten Ziel führen.

Hinterfragen egoistischer Narrationen

In Filmen begegnen wir Protagonisten, die scheinbar unverwundbar sind und ihre Ziele stets erfolgreich verfolgen. Diese Erzählungen prägen unsere Wahrnehmung. Sie vermitteln die Vorstellung, dass wir die Natur beherrschen, unterwerfen und ausbeuten könnten. Diese Narrationen beeinflussen unser Handeln: Es wird eine Trennung zwischen uns und der Natur suggeriert. Dabei sind wir physiologisch betrachtet ein Mikrokosmos von Mikroorganismen, ähnlich komplex wie die Natur selbst. Das Hinterfragen dieser egoistischen Narrationen ist ein wichtiger Schritt. Es ist eine Einladung, uns immer wieder als lebendigen Teil der Natur wahrzunehmen.

Regeneration, Liebe und der 7-Tagezyklus

Im Wochenalltag ist der Sonntag im Park eine wertvolle Auszeit. Wenn ihr Jenny Odells Buch „Nichts tun“ dabei habt, könnt ihr gleich doppelt innehalten: Das Buch liefert Denkanstöße, wie man der Ablenkung und dem Druck entkommen kann.

In Parks wie Wäldern wird klar: Es geht im Leben nicht immer nur um Produktivität. Parks wie Wälder erinnern uns an etwas, das im Alltagstrubel oft untergeht: Liebe, Regeneration und Erhaltung. Diese Dinge sind keine Luxusgüter, sondern Grundbausteine für ein ausgeglichenes Leben. Sie sollten immer wieder ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken.

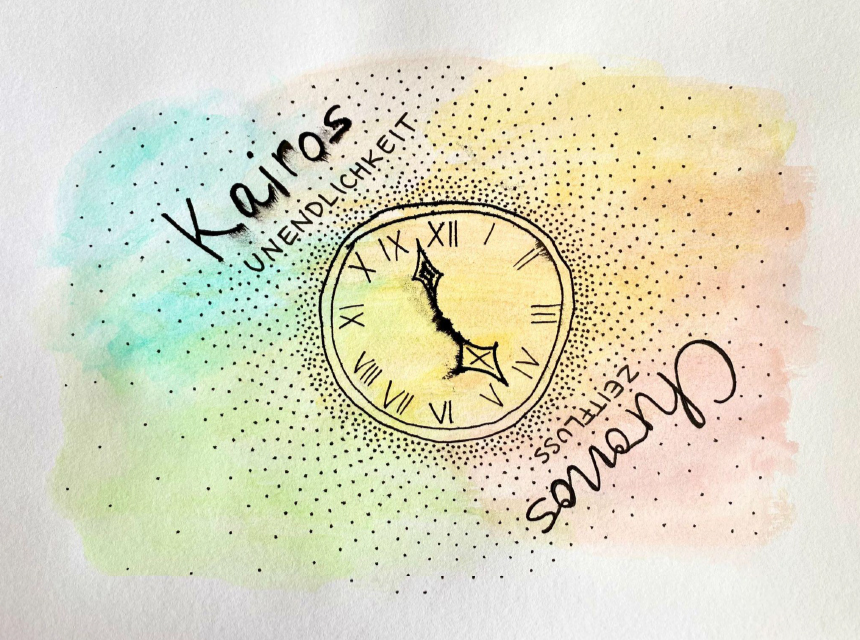

Zeitloser Sonntag

Liebe Leute! Erinnert Euch an die Sommerferien von damals. Eine schier ewige Freiheit. Diese Unendlichkeit heißt im Griechischen „Kairos“. Gegenüber steht „Chronos“, das ist der lineare, messbare Zeitfluss. Kognitionspsychologisch gesehen schaffen emotionale, intensive Momente (Kairos, Flow) eine Verlangsamung der wahrgenommenen Zeit. Lasst Euren nächsten Sonntag eine Balance aus Chronos und Kairos sein. Hier und Jetzt. In diesem Atemzug.

Schräge Vögel

Vögel erfinden ihre Melodien nicht, wenn es funktional notwendig ist (etwa bei der Balz, der Revierverteidigung etc.). Sondern sie sind erfinderisch, wenn sie „zum Spaß“ zwitschern. Dieser von Konrad Lorenz festgestellte Zusammenhang sollte uns zu denken geben: dass die vielen Tausend Stunden eines Studiums der Erweiterung unseres Melodienrepertoires dienen.

Blinder Fleck

Wir sind oft gefangen in unseren Überzeugungen und Gewissheiten, sodass wir bestimmte Dinge nicht wahrnehmen können. Wir konstruieren Thesen, um dieses „Nicht-Wissen-Können“ zu kompensieren. So kann es zum Beispiel für Lehrende eine Herausforderung sein, die alltäglichen Sorgen und Nöte von berufsbegleitend Studierenden einschätzen zu können. Manchmal entstehen aus solchen „blinden Flecken“ Missverständnisse und Vorwürfe. Was hilft dagegen? Regelmäßiges Reden, Diskutieren und manchmal auch Streiten um eine (Be-)Deutung: Welche möglichen blinden Flecken haben wir in unserem Studiengang oder an unserer Hochschule?

Trotzdem

Das Trotzdem ist ein rebellisches Prinzip: ein Aufbegehren gegen das Stabile. Ein riskantes Unterfangen, der Sehnsucht und der Kunst Raum zu schaffen. Und dabei anderen Räumen zum Trotz den Platz zu verweisen. Wir wagen mit jedem Trotzdem ein Ja, dessen Rückseite ein Nein ist. Es ist der zweifelnde Begleiter, den wir im Rückspiegel und mit Blick auf unser Ziel nicht ignorieren. Trotzdem verzweifeln wir nicht. Denn gerade wegen des „Trotzdems“ bewegen wir uns nach vorne. Ich wünsche allen wohlbehaltene Rückkehr und schönen Sonntag.

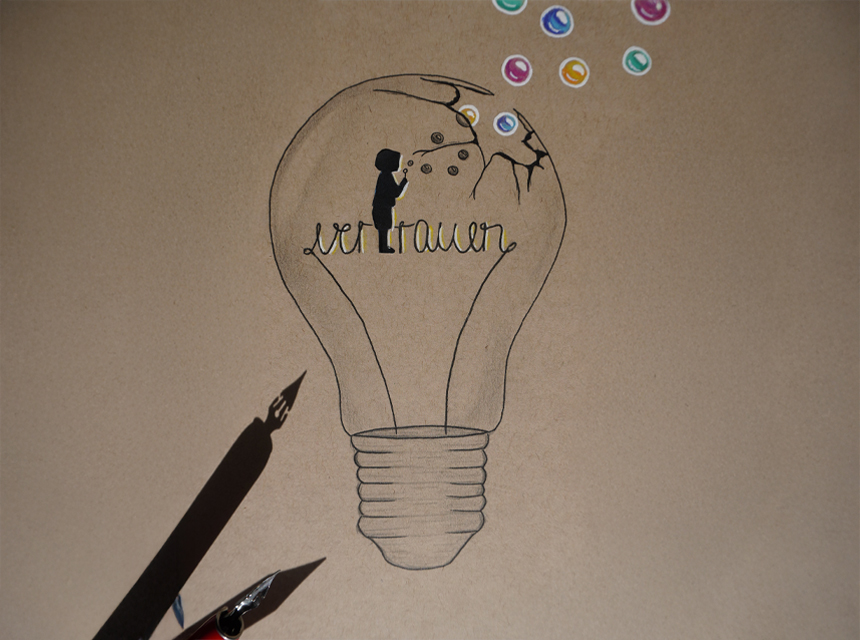

Vertrauen

Alles Lebendige hat ein Minimalprinzip (Sprengel 1828): Eine Pflanze braucht Wasser, Nährstoffe, Licht … in kreativen Prozessen geht es (These) um „Vertrauen“: Vertrauen darauf, dass zu gegebener Zeit eine Lösung für ein Problem auftaucht. Dass dies jetzt geschieht, später, aber immer rechtzeitig.

Die geistige Arbeit an diesem Vertrauen ist also die notwendige Arbeit im nebenberuflichen Studium. Dieses Vertrauen ist das Minimum, um lebendige Ideen zu produzieren. Und dieses Vertrauen auch anderen schenken zu können.

#TextZumSamstagabend

Lernen, geistige Arbeit und Entwicklung ist voller aktiver Vokabeln: „Hirnen“, „aneignen“,… das klingt anstrengend. Dabei ist die Nacht menschengemacht (Lucius Burckhardt): Im Fernstudium erweitern wir in den Tutorien und darüber hinaus den Tag. Dieser aktive Teil des Lernens, Denkens und der Entwicklung hat im Schlaf einen wichtigen Gegenpart. In der ersten Nachthälfte werden die Eindrücke aus der Wachphase im Gehirn bewegt, um in der zweiten Nachthälfte im Traum an unterschiedlichen Stellen des Gehirns sortiert zu werden. Mit dieser vereinfachten Darstellung will ich sagen: Gute Nacht.

Vom Unerschöpflichen und Überschüssigen

Heute regnet es und ich betrachte das kreative Denken als eine Regentonne: Unsere Intuition ist wie eine Schöpfkelle, die das Wasser entnimmt. Je mehr Wasser in der Tonne ist, desto leichter können wir es entnehmen. Ähnlich verhält es sich mit unserem kreativen Denken. Wenn wir unser Unterbewusstsein und unsere Intuition trainieren, sammeln wir Ideen und Inspirationen in unserer Regentonne. Im Studium lernen wir, unsere Ressourcen zu nutzen und unsere Regentonne zu füllen. Wir wählen die passende Technik wie eine Schöpfkelle, um unsere Arbeit zu verbessern.

Dieses Bild zeigt das unerschöpfliche Reservoir und die Trennung zwischen dem autonomen, unbewussten Denken und den Techniken, um Ideen greifbar zu machen. Letzteres wird im Studium explizit geübt, während Ersteres Gegenstand unseres persönlichen Wachstums ist.

Digitale Begegnung und klare Kommunikation

Das digitale Studium ist getragen von der Macht der Kommunikation. Obwohl wir räumlich getrennt sind, verbindet uns das Wort. Als Studierende und Lehrende nutzen wir diese Verlängerung unserer Kommunikation. In Online-Teambesprechungen und Kritikrunden entfaltet sich die Tiefe menschlicher Interaktion, in der jedes Wort, jede Idee Brücken baut. Das gehörte Wort und der geschriebene Text sind also Grundbausteine unserer Verbindung. Durch das Notieren des Gehörten in Vorlesungen und Besprechungen als Technik des aktiven Zuhörens werden diese Brücken immer tragfähiger gemacht. Versuchen wir also, mit Klarheit zu kommunizieren und feste Verbindungen herzustellen.

Akademische Solidarität

Wir sind alle Teil einer akademischen Gemeinschaft. Hier steht das gemeinsame Wohl im Vordergrund: Jede:r trägt bei, jede:r profitiert. Wir stehen „auf den Schultern von Giganten“ und erweitern unseren Horizont.

Wir müssen zwar jede Erfahrung selbst machen, aber wir profitieren gleichzeitig von dem Wissen der anderen.

Das Studium bietet dafür einen sicheren Rahmen. Das Teilen von Erkenntnissen in konstruktiven Kritikrunden ist ein Gewinn für alle. Praktiziert diese akademische Solidarität als Chance für kollektives und individuelles Wachstum.

Diese Texte sind damit mehr als nur Lehrmaterial; sie dienen als intellektuelle Nahrung für den Geist. Die Texte wollen ein Angebot sein, den Studierenden einen akademischen Habitus zu ermöglichen, der über das reine Fachwissen hinausgeht.

Die Illustrationen stammen von Studierenden aus dem Modul „Darstellen“ bei der Lehrenden Christiane ten Hoevel. Quirina Kiesel und Prof. Dr. Kathrin Rothenberg-Elder haben die umfassende Sammlung für diese Auswahl kuratiert.

Die Kultivierung von Werten wie inneres Wachstum, Solidarität und Initiative sind dabei von zentraler Bedeutung. Inneres Wachstum als akademisches Ideal steht für die Entwicklung von Fähigkeiten und Einsichten, die über das Curriculum hinausgehen. Solidarität in der Studiengruppe fördert die gegenseitige Unterstützung und das Lernen voneinander - ein Alleinstellungsmerkmal unserer Hochschule. Initiative, insbesondere im Design, ist das Erkennen von Problemen und das Auslösen von kommunikativem oder allgemeinem Handeln. Die #TexteZumSonntag sind somit ein wesentlicher Bestandteil unserer Hochschulkultur, die auf diesen Werten aufbaut und dazu beiträgt, eine Gesellschaft zu schaffen, die Raum für ethische Reflexion bietet.

Diese Herangehensweise unterstreicht die Rolle der Hochschule als bildungssoziologischer Touchpoint. Durch die Integration von fächerübergreifenden Themen in die Kritikgespräche und Online-Vorlesungen fördert der Fachbereich die ganzheitliche Entwicklung der Studierenden. Dieses Konzept ermöglicht es, die Diskussion über Werte und Weltanschauungen in einem neutralen Raum wie der WhatsApp-Gruppe zu führen, wo der manchmal ironisch-pastorale Gestus ein diskursives Feld eröffnet. Diese Vertrauensatmosphäre ist notwendig, um über die entstehende Verletzlichkeit eine Voraussetzung zum niedrigschwelligen Austausch zu schaffen.

Die Kultivierung dieser Werte an unserer Hochschule stellt einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung einer Gesellschaft dar, die nicht ausschließlich auf Wettbewerb und Leistung ausgerichtet ist, sondern auch Raum für ethische Reflexion und persönliche Entwicklung bietet.

llustration: Josefin Steiner

llustration: Sena Ibis

llustration: Caecilia Büscher

llustration: Thu Thao Le

llustration: Silke Langenfeld

llustration: Maria Kraus